将来もらえる年金額はいくら?国民年金と厚生年金の平均受給額、計算方法、年金を増やすための具体的な方法、繰り上げ・繰り下げ受給のメリット・デメリットまで、あなたの「年金いくらもらえる」という疑問を解消する網羅的な情報を提供します。

「将来、自分は年金をいくらもらえるのだろう?」誰もが一度は抱くこの疑問。漠然とした不安を感じている方も多いのではないでしょうか。老後の生活を安心して送るためには、公的年金制度を正しく理解し、将来受け取れる年金額の目安を把握することが重要です。

この記事では、年金の種類や平均受給額、あなたの年金額を具体的に計算する方法、さらには年金額を増やすための賢い選択肢まで、あなたの「年金いくらもらえる」という疑問を解消するためのあらゆる情報を網羅的に解説します。

この記事を読み終える頃には、年金への理解が深まり、未来への具体的な一歩を踏み出す自信がつくことでしょう。

目次

- 年金とは?基礎知識と基本情報

- 国民年金(老齢基礎年金)

- 厚生年金(老齢厚生年金)

- 【令和4年度】年金の平均受給額

- 年金の受給開始年齢を変更するメリット・デメリット

- 繰り上げ受給のメリット・デメリット

- 繰り下げ受給のメリット・デメリット

- 年金の計算方法

- 国民年金(老齢基礎年金)の計算方法

- 厚生年金(老齢厚生年金)の計算方法

- あなたの年金額を正確に確認する方法

- 年金に関するおすすめの備え / 具体的な解決策

- 1. iDeCo(個人型確定拠出年金)

- 2. 新NISA(少額投資非課税制度)

- 3. 個人年金保険

- 年金に関するよくある誤解 / 疑問点と注意点

- 年金だけでは生活できない?

- 年金の最高額はいくらですか?

- 年金は税金がかかる?

- 年金制度は今後どうなるの?

- 【まとめ・総括】年金を通じて得られる価値と、あなたの次の一歩

- よくある質問(FAQ)

年金とは?基礎知識と基本情報

日本の公的年金制度は、老後の生活を支えるための重要な社会保障制度です。主に「国民年金」と「厚生年金」の2階建て構造になっており、加入区分によって受け取れる年金の種類や額が変わります。

国民年金(老齢基礎年金)

国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満の全ての人が加入する「基礎年金」です。

自営業者、フリーランス、学生、無職の方などが「第1号被保険者」として、会社員や公務員の配偶者で扶養されている方が「第3号被保険者」として加入します。

保険料の納付月数に応じて年金額が決まります。

- 対象者:日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人

- 受給額:保険料の納付月数によって変動(40年間納付で満額)

- 令和6年度の満額(年額):約81.6万円(月額約6.8万円)

厚生年金(老齢厚生年金)

厚生年金は、会社員や公務員が加入する年金で、国民年金に上乗せされる形で支給されます。

給与や賞与に応じた保険料を支払うため、現役時代の収入や厚生年金の加入期間が長いほど、将来の受給額も増える仕組みです。

- 対象者:会社員、公務員など厚生年金の適用事業所で働く人

- 受給額:報酬比例部分、経過的加算、加給年金額などで構成

- 平均受給額(国民年金含む):月額約14.4万円(令和4年度)

【令和4年度】年金の平均受給額

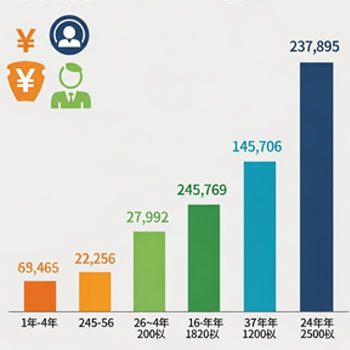

厚生労働省の「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、年金受給額の平均は以下の通りです。

| 年金の種類 | 平均受給額(月額) |

|---|---|

| 国民年金(自営業者、専業主婦など) | 約56,428円 |

| 厚生年金(会社員、公務員など、国民年金分含む) | 約144,982円 |

男女差があり、男性の平均受給月額は約16.4万円、女性は約10.5万円となっています。

年金の受給開始年齢を変更するメリット・デメリット

年金は原則65歳から受給開始ですが、60歳から前倒しで受け取る「繰り上げ受給」や、75歳まで遅らせて受け取る「繰り下げ受給」も可能です。

それぞれにメリット・デメリットがあるため、自身のライフプランに合わせて慎重に検討しましょう。

繰り上げ受給のメリット・デメリット

繰り上げ受給は、原則65歳からの年金を60歳から64歳までの間に前倒しで受け取ることです。請求時期に応じて年金額が減額されます(最大30%減額)。

- メリット

-

- 65歳より早く年金を受け取れるため、早期退職後の生活費や医療費に充てられる。

- 健康状態に不安がある場合、総受給額が少なくなるリスクを避けられる可能性がある。

- デメリット

-

- 一度減額された年金額は、65歳以降も元に戻ることはありません。一生涯にわたって減額される。

- 国民年金の任意加入や保険料の追納ができなくなる。

- 障害基礎年金や寡婦年金など、他の年金が受け取れなくなる可能性がある。

- 加給年金を受け取れなくなる場合がある。

繰り下げ受給のメリット・デメリット

繰り下げ受給は、原則65歳からの年金を66歳から75歳までの間に遅らせて受け取ることです。請求時期に応じて年金額が増額されます(最大84%増額)。

- メリット

-

- 1ヶ月遅らせるごとに0.7%増額し、最大75歳まで繰り下げると84%増額します。

- 長生きするほど総受給額が増える可能性が高い。

- 65歳以降も働き続ける場合、年金収入と給与収入の両方を得られる。

- デメリット

-

- 年金収入が始まるまでの期間(最長10年間)は、年金を受け取れない。

- 健康寿命を考慮する必要がある。早く亡くなった場合、総受給額が減少するリスクがある。

- 年金額が増えることで、社会保険料や所得税・住民税の負担が増える可能性がある。

- 配偶者加給年金が、受給開始時期まで支給停止になる場合がある。

年金の計算方法

ご自身の年金額の目安を知ることは、老後のライフプランを立てる上で非常に重要です。ここでは、国民年金と厚生年金の簡易的な計算方法と、実際に年金額を確認する方法について解説します。

国民年金(老齢基礎年金)の計算方法

国民年金は、保険料の納付済月数によって決まります。満額の老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年間(480ヶ月)すべて保険料を納めた場合に受給できます。

計算式(令和6年度 67歳以下の方):

年金額(年間)= 816,000円 × 保険料納付済月数 ÷ 480ヶ月

保険料の免除期間や未納期間がある場合は、その期間に応じて減額されます。

厚生年金(老齢厚生年金)の計算方法

厚生年金は、現役時代の平均標準報酬額(給与や賞与の総額)と加入月数によって計算されます。計算式は複雑ですが、大まかな目安は以下の通りです。

計算式(簡易的な目安):

老齢厚生年金の受給額 = 平均標準報酬額 × 0.005481 × 加入月数

記は概算であり、実際の計算は生年月日や加入期間によって異なる場合があります。

あなたの年金額を正確に確認する方法

最も正確に将来の年金額を確認するには、以下の方法があります。

- ねんきん定期便

- 毎年誕生月に送付される書類で、これまでの年金加入記録と、将来受け取れる年金の見込み額が記載されています。

- ねんきんネット

- 日本年金機構が提供するオンラインサービスで、ご自身の年金記録をいつでも確認できます。50歳未満の方でも、現在の収入から将来の年金額を試算することが可能です。

- 年金事務所や街角の年金相談センター

- 専門の相談員に直接相談し、具体的な年金額の試算や、年金に関する疑問を解消できます。

年金に関するおすすめの備え / 具体的な解決策

公的年金だけでは老後資金に不安を感じる方も少なくありません。ここでは、年金に加えて老後資金を準備するための具体的な方法をご紹介します。これらは、あなたの老後をより豊かに、より安心して過ごすための選択肢となるでしょう。

ご紹介する情報や価格は変更される可能性があります。必ず各公式サイトでご確認ください。

1. iDeCo(個人型確定拠出年金)

iDeCoは、自分で掛金を拠出し、自分で運用する私的年金制度です。掛金が全額所得控除の対象となるなど、税制優遇が大きいのが特徴です。

iDeCoを選ぶポイント

- 税制優遇が大きい

- 掛金が全額所得控除、運用益が非課税、受給時も控除対象。

- 老後資金形成に特化

- 原則60歳まで引き出しができないため、確実な老後資金準備が可能。

- 多様な運用商品

- 投資信託や預貯金など、ご自身のリスク許容度に合わせて運用商品を選べる。

節税しながら着実に老後資金を準備したい方、自分で運用商品を選びたい方。

2. 新NISA(少額投資非課税制度)

新NISAは、投資で得た利益が非課税になる制度です。成長投資枠とつみたて投資枠があり、幅広い金融商品に投資できます。

新NISAを選ぶポイント

- 非課税投資枠が拡大

- 年間投資上限額と生涯非課税投資枠が大幅に増え、より多くの金額を非課税で運用できる。

- 長期・積立・分散投資に最適

- 安定的な資産形成に適した仕組み。

- いつでも引き出し可能

- iDeCoと異なり、必要に応じて資金を引き出すことができる柔軟性がある。

資産運用を始めてみたい方、教育資金や住宅資金など老後資金以外の資金も準備したい方。

3. 個人年金保険

個人年金保険は、保険会社が提供する私的な年金制度です。保険料を積み立て、契約時に定めた年齢から年金として受け取ることができます。

個人年金保険を選ぶポイント:

- 計画的な貯蓄

- 貯蓄が苦手な方でも、保険料を払い込むことで計画的に老後資金を準備できる。

- 個人年金保険料控除

- 払い込んだ保険料は、一定の条件を満たす場合、所得控除の対象となる。

- 安定性

- 株式投資などと比較して、元本割れのリスクが低い商品が多い。

貯蓄が苦手で、確実に老後資金を準備したい方、投資リスクを避けたい方。

年金に関するよくある誤解 / 疑問点と注意点

年金制度は複雑なため、誤解や疑問を抱きやすいものです。ここでは、特に注意すべき点や、知っておきたい情報について解説します。

年金だけでは生活できない?

公的年金の平均受給額は、夫婦二人世帯の平均的な生活費(月額約25万円)と比較すると不足する場合が多いとされています。例えば、厚生年金を受給している夫婦二人世帯の平均受給額は約23万円(月額)であり、約2万円の不足が生じる計算です。ゆとりのある老後を送るためには、公的年金だけでなく、iDeCoやNISA、個人年金保険などの私的年金制度や貯蓄を組み合わせた多角的な準備が不可欠です。

年金の最高額はいくらですか?

老齢基礎年金は保険料を支払った期間、老齢厚生年金は所得から決まる等級で年金額が決まります。令和6年度では基礎年金は年81万6,000円が満額ですが、厚生年金は現役時代の収入と加入期間によって大きく変動します。合計で年間数百万円を受け取るケースも存在しますが、これは非常に高い収入を長く維持し、かつ年金制度が設計通りに機能した場合の理論上の最高額であり、一般的な受給額とは大きく異なります。

年金は税金がかかる?

公的年金は「雑所得」として所得税・住民税の課税対象となります。ただし、公的年金等控除が適用されるため、一定額までは非課税です。年金額が増えるほど税負担も増加する可能性があるため、繰り下げ受給などで年金額を大きく増やす場合は、税金や社会保険料の増加も考慮に入れる必要があります。

年金制度は今後どうなるの?

少子高齢化の進行により、日本の年金制度は常に議論の対象となっています。受給開始年齢の引き上げ、保険料の引き上げ、給付水準の調整など、様々な改革案が検討されています。しかし、現在の年金制度は賦課方式(現役世代が払った保険料を現在の年金受給者に給付する方式)を基本としており、急激に破綻する可能性は低いとされています。政府は「100年安心」を謳っており、持続可能な制度を維持するための努力が続けられています。

【まとめ・総括】

年金を通じて得られる価値と、あなたの次の一歩

年金は、私たちが老後を安心して暮らすための大切なセーフティネットです。

漠然とした不安を感じていた方も、この記事を通じて、年金の仕組みやご自身の年金額の目安、そして将来に備えるための具体的な方法について、理解が深まったのではないでしょうか。

公的年金は老後の生活を支える土台となりますが、それだけに頼るのではなく、iDeCoや新NISAなどの私的年金制度を賢く活用し、ご自身のライフプランに合わせた準備を進めることが重要です。

今からできる小さな一歩が、将来の安心を大きく左右します。ぜひ、この記事で得た知識を活かし、あなたの豊かな老後のために具体的な行動を始めてみてください。

未来は、今日からのあなたの選択で創られていきます。

よくある質問(FAQ)

- Q: 年金は国民年金と厚生年金でいくらもらえる額に違いがありますか?

- A: はい、大きな違いがあります。国民年金のみの場合は月額約5.6万円が平均ですが、厚生年金(国民年金含む)の場合は月額約14.4万円が平均です。厚生年金は現役時代の収入や加入期間に応じて受給額が増えます。

- Q: ねんきん定期便で将来の年金額は確認できますか?

- A: はい、確認できます。「ねんきん定期便」は、これまでの年金加入記録と、将来受け取れる年金の見込み額が記載された重要な書類です。50歳未満の場合はこれまでの加入実績に応じた額、50歳以上の場合は現在の加入条件が60歳まで続いたと仮定した見込み額が記載されています。

- Q: 年金を早くもらい始める「繰り上げ受給」のメリット・デメリットは何ですか?

- A: 繰り上げ受給のメリットは、65歳よりも早く年金を受け取れるため、早期退職後の生活費に充てられる点です。しかし、デメリットとして年金額が一生涯にわたって減額され、障害基礎年金や寡婦年金などの他の年金が受け取れなくなる可能性があります。

- Q: 年金を遅くもらい始める「繰り下げ受給」で年金額はどれくらい増えますか?

- A: 繰り下げ受給では、1ヶ月遅らせるごとに年金額が0.7%増額します。最大75歳まで繰り下げることで、年金額を84%増やすことが可能です。長生きするほど総受給額が増えるメリットがあります。

- Q: 年金以外に老後資金を準備する方法はありますか?

- A: はい、iDeCo(個人型確定拠出年金)や新NISA(少額投資非課税制度)などの私的年金制度を活用することで、税制優遇を受けながら効率的に老後資金を準備できます。また、貯蓄や投資信託なども有効な手段です。

| 2025.05.21 14:10 | |

| 2025.05.22 19:50 | |

| 解決, 情報 |